ARCHIVÉE La prolifération narrative dans les Mille et une nuits

Contenu archivé

L’information dite archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, Contactez-nous.

Consulter le Pavel en ...

This paper examines different techniques of narrative proliferation in A Thousand and One Nights. A general explanation of these narrative phenomena is proposed in a generative and transformational framework, in which the narrative proliferation is described with the help of a set of recursive rules. Finally, a grammatical typology is proposed for both deep and surface levels of narrative representation.

Une des caractéristiques narratives les plus frappantes des Mille et Une Nuits est la prolifération du récit, réalisée par I’enchaînement et l’emboîtement successifs de contes. Des orientalistes comme Sylvestre de Sacy et Schlegel se sont intéressés aux aspects historiques et génétiques du phénomène. À une époque plus récente, Elisséef (1949) et Gerhardt (1963) ont étudié le contenu thématique et les techniques de présentation de ces contes. Les derniers développements de la narratologie ont marqué un changement d’optique dans l’analyse des contes populaires. Todorov (1969) est le premier à étudier la prolifération des contes dans les Mille et Une Nuits en tant que phénomène purement narratif. Pour l’expliquer, il emploie une notion linguistique : l’enchâssement, cas particulier de la subordination. L’unité de base de sa grammaire narrative est la proposition. Le rôle du nom y est joué par le Personnage. L’apparition de chaque nouveau personnage entraîne une nouvelle histoire enchâssée dans l’histoire précédente. Ces "hommes-récits" représentent "la forme la plus spectaculaire de l’enchâssement" (Todorov, 1969 : 89).

En nous déclarant dès le départ entièrement d’accord avec cette opinion, nous nous efforcerons dans ce qui suit d’identifier d’autres procédés de prolifération narrative dans les Mille et Une Nuits. Nous analyserons ce phénomène du point de vue d’une grammaire narrative transformationnelle (T. Pavel, 1973) qui définit l’enchâssement en termes de récursivité. Nous nous proposons de montrer ensuite que les procédés de prolifération ainsi identifiés se situent à différents niveaux de la grammaire narrative.

Le corpus est constitué par le texte de la traduction Galland. Cette traduction contient plus de soixante contes et un nombre suffisamment grand d’emboîtements pour nous permettre de formuler des règles générales.

Les termes linguistiques employés ici ont les mêmes acceptions que dans la syntaxe transformationnelle.

- Chaque Récit se compose, dans les Mille et Une Nuits, d’une partie initiale décrivant un déséquilibre, suivie d’une deuxième partie décrivant le rétablissement de l’équilibre. Cette règle, la première de la grammaire de base,

(1) Récit

Déséquilibre + Equilibre

Déséquilibre + Equilibre

se relie au couple motifémique Lack + Lack Liquidated décrit par Dundes (1964) et au Contenu Inversé + Contenu Posé de Lévi -Strauss (1958) et de Greimas (1970). Notre symbole initial est donc le Récit et non la Proposition. Ce choix permet d’exprimer formellement la configuration narrative des contes au niveau de la structure profonde, à partir de laquelle dérive le texte en tant qu’ensemble de propositions. Les symboles employés dans (1) seront décomposés plus loin en séquences d’éléments (Transgression, Tâche, Tromperie, Tentative, Manque etc.) dont le fonctionnement a été décrit par Bremond (1963, 1966). Quant aux fonctions de Propp (1928), elles nous semblent appartenir aux structures de surface comparables à celles précédant, dans la grammaire de Chomsky (1965), l’introduction des éléments lexicaux. Quelques exemples mettront en lumière la profondeur du niveau auquel le premier découpage a lieu.Dans "L’histoire du marchand et du génie" le Déséquilibre est le résultat d’un crime par mégarde :

Au retour d’un voyage d’affaires, un marchand s’arrête près d’une fontaine pour se rafraîchir et manger des dattes. En jetant les noyaux à droite et à gauche, il tue sans le savoir le fils invisible d’un génie. Condamné à mort par le père, il obtient un sursis d’un an pour mettre ses affaires en ordre et faire son testament. L’année écoulée, le marchand revient à la fontaine et y trouve trois vieillards désireux de connaître la raison de sa présence dans un endroit hanté par les génies. Le marchand raconte son histoire et, à l’arrivée du génie, les vieillards proposent à celui-ci de lui raconter chacun une histoire encore plus étrange que celle du marchand, en échange de sa vie. Le génie accepte leur proposition et, après avoir entendu les histoires, renonce a sa vengeance.

L’Équilibre est rétabli par la tentative réussie des vieillards.

Dans "Les aventures de Haroun Rachid", le Déséquilibre est la conséquence d’une suite de transgressions :

Le calife Haroun Rachid étant un jour d’une humeur très sombre, son fidèle vizir essaie de la faire se dissiper. Il propose au calife d’aller se convaincre en personne de l’ordre observé dans la capitale. Déguisés en marchands, ils marchent longtemps sans rien trouver qui soit contre le bon ordre. Mais près d’un pont, ils rencontrent un vieux mendiant qui ne reçoit l’aumône qu’à condition d’être d’abord giflé. Plus loin, dans un marché, un jeune homme maltraite cruellement sa cavale. Avant d’arriver au palais, ils voient une belle maison dont le propriétaire, un ex-cordier, s’est, dit-on, mystérieusement enrichi. Le lendemain, le calife fait venir les trois personnages et leur demande les raisons du mauvais exemple qu’ils donnent au public. Chacun raconte son histoire. Haroun peut ainsi mettre fin aux malheurs des uns et récompenser les autres.

L’Équilibre est rétabli ici par un justicier dont la tâche ne peut être accomplie qu’à condition d’écouter les arguments des coupables se révélant innocents.

Quoique très compliquée par des emboîtements au troisième degré, "L’histoire du pêcheur et du génie" est, elle aussi, celle d’un équilibre rompu et ensuite rétabli :

Un pêcheur n’arrive pas à trouver du poisson. Finalement, il pêche un vase fermé portant le sceau du roi Salomon. En ouvrant le vase, il laisse sortir un génie méchant qui lui raconte l’histoire de son emprisonnement et qui, fâché d’avoir trop longtemps attendu son libérateur, veut le tuer. Pour sauver sa vie, le pêcheur essaie et réussit à tromper le génie, le persuader de rentrer dans le vase et le refermer. Ensuite, le pêcheur raconte l’histoire du roi grec comme un exemple à ne pas suivre, et convainc le génie de le récompenser en échange de sa libération. A peine sorti, le génie offre au pêcheur des poissons multicolores et lui conseille de les vendre au sultan du pays.

L’Équilibre est rétabli grâce à la réussite d’une tromperie et au fait de raconter une histoire qui en contient deux autres (celle du perroquet et celle du vizir puni).

- Certains contes commencent longtemps avant l’apparition du Déséquilibre principal. On nous raconte quelquefois les péripéties des générations précédentes, des frères et des parents de la victime du Déséquilibre. Dans ce cas il s’agit d’un Pré-Récit qui peut être détaché comme récit indépendant. Ceci nous amène à reformuler la règle

(1) : (1a) Récit

(Pré-Récit) Déséquilibre + Equilibre

(Pré-Récit) Déséquilibre + Equilibre

L’histoire des "Mille et Une Nuits", que nous appellerons dorénavant l’histoire matrice, en est un exemple :Deux rois frères, Shahzenan et Shahriar vivent en bonne entente, régnant chacun en son pays. Un jour, Shahzenan, le cadet, découvre l’infidélité de sa femme et la punit en la tuant. Arrivé en visite chez son frère ainé, Shahzenan découvre aussi l’infidélité de sa belle-soeur qu’il essaie vainement de cacher à Shahriar. L’infidèle est punie de la même manière et les frères partent en un long voyage au cours duquel ils veulent apprendre si toutes les femmes sont comme les leurs. Près d’un génie endormi, ils rencontrent une femme qui leur raconte comment, en dépit de la vigilance de son mari, elle avait trouvé moyen de le tromper quatre vingt dix-huit fois. Elle les oblige à compléter ce nombre jusqu’à cent, s’ils veulent rester en vie. Epouvanté et assagi par cette expérience, le cadet retourne à son royaume. Mais Shahriar, outragé, décide de se venger de toute la gent féminine en épousant chaque soir une jeune fille qu’il fait tuer le lendemain. En peu de temps, le pays entier est en deuil. Pour arrêter le massacre, la princesse Shéhérazade épouse Shahriar et, au risque de sa vie, lui fait oublier ses projets sanglants, en lui racontant pendant mille et une nuits des contes merveilleux.

Les aventures des deux frères, enchâssant l’histoire de la femme du génie, constituent le Pré-Récit de l’histoire matrice. De même, "L’histoire de Beder" est précédée de l’histoire de ses parents. Aucune des deux ne dépend de l’autre. "L’histoire de Camaroulzaman", pour longue qu’elle soit, ne constitue qu’un Pré-Récit par rapport a l’histoire de ses femmes, qui enchâsse "L’histoire d’Amgiad et d’Assad", leurs fils.

Voici l’histoire des parents de Beder :

Le roi de Perse n’a pas d’héritier. Son vizir lui achète une esclave dont le roi devient amoureux. La belle esclave garde sur son visage les marques d’une tristesse sans remède et, une année durant, refuse de lui adresser la parole. Intrigué par ce silence, le roi ne cède pas à la tentation de la punir sévèrement. Avec patience, il essaie et réussit à se faire aimer par l’esclave et à la faire parler. L’esclave raconte son histoire : fille d’un des grands rois de la Mer, la princesse Goulnare avait été faite prisonnière par les ennemis de son père et vendue comme esclave chez les habitants de la Terre. A la défaite de sa famille, la princesse avait dû ajouter les humiliations de l’esclavage. Elle se serait vengée contre le roi de Perse de ces humiliations si la générosité et l’amour qu’il lui avait montrés une année entière ne l’avaient déterminée d’accepter son sort. Emu, le roi accorde à l’esclave le titre de reine. Leur mariage est célébré et peu après la reine Goulnare donne naissance au prince Beder.

"L’histoire du prince Beder" commence plusieurs années après la mort du roi de Perse, quand la reine Goulnare et sa famille conçoivent pour lui des projets de mariage.

Amoureux d’une princesse de la Mer, Beder voit sa demande de mariage rejetée avec mépris par le père de la jeune fille. La guerre éclate entre les deux familles. L’orgueilleux roi est fait prisonnier et sa fille le venge en transformant Beder en oiseau. Une suite de mésaventures commence pour le prince amoureux. Elle finit par la libération du roi captif en échange du mariage de sa fille et de Beder.

Le Pré-Récit se réalise donc comme un récit indépendant :

(2) Pré-Récit Récit

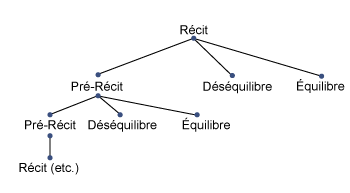

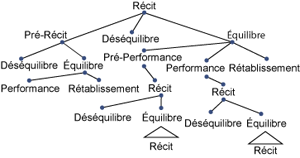

Récit Il y a pourtant une différence structurale entre le Pré-Récit réécrit comme Récit et le Récit principal des contes analysés : le Récit précédant le Récit principal n’est jamais précédé par un autre Pré-Récit. Ceci signifie que la grammaire de base doit empêcher la génération d’une séquence représentable par l’arbre suivant :

Cet arbre comprend quatre niveaux de prolifération narrative. Le point de départ Récit engendre trois branches menant à : Pré-Récit, Déséquilibre et Équilibre. Le Pré-Récit engendre une autre séquence Pré-Récit, Déséquilibre, Equilibre dont le second Pré-Récit engendre une autre séquence Récit... et ainsi de suite, récursivement.

La règle (2) sera reformulée de manière à exclure l’enchaînement infini de Pré-Récits :

(2a) Pré-Récit Déséquilbre + Equilibre

Déséquilbre + Equilibre Une grammaire complète devra montrer comment le Déséquilibre du Pré-Récit se relie au Déséquilibre du Récit. Un mécanisme qui ressemblerait aux indices d’identité référentielle employés par la grammaire générative pourrait fonctionner là où le Déséquilibre du Récit découle de celui du Pré-Récit. Notre but n’étant que l’étude de la prolifération nous nous contentons de remarquer que le Pré-Récit est une source mineure de prolifération.

- Le Déséquilibre est introduit par la Transgression d’une Interdiction implicite ou explicite. L’Interdiction implicite dans l’histoire matrice est que les femmes ne doivent pas tromper leurs maris. Dans "L’histoire du marchand et du génie", l’interdiction implicite est de ne pas tuer le fils du génie. Dans "Les aventures de Haroun Rachid", il est explicitement interdit aux sujets du calife de violer les lois de son royaume.

Parfois, c’est un Manque initial qui cause le Déséquilibre : dans "L’histoire du pêcheur et du Génie", le pêcheur ne trouve pas de poisson; dans "L’histoire des parents de Beder", le roi de Perse n’a pas d’héritier et, dans "L’histoire du prince Ahmed et de la fée Pari-Banou", le sultan ne sait pas auquel de ses trois fils donner sa nièce en mariage.

Il nous semble raisonnable de considérer que le Manque et l’Interdiction (transgressée) sont fonctionnellement équivalents. La différence entre ces deux symboles peut être marquée par le trait distinctif [ ± motivé] rattaché au Déséquilibre. Le Manque serait dérivé du Déséquilibre [- motivel] tandis que le nœud Interdiction -Transgression serait dominé par le nœud Déséquilibre [+ motivé]. Ainsi :

Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 (3) Déséquilibre

Manque Interdiction + (Double Transgression)

La règle (3) tient compte du fait que, dans le corpus étudié, le Récit enchâssé dans un autre Récit n’est jamais immédiatement dominé par le Déséquilibre. Le Récit n’est jamais Transgression.

Cette règle rend aussi compte des cas ou la Transgression se réalise comme une suite de deux Transgressions contraires : la punition (c.à.d. la conséquence d’une Transgression) peut être tellement excessive qu’elle constitue, à son tour, une autre Transgression contribuant au Déséquilibre C’est ce que nous avons noté en (3) par Double Transgression.

- "Le conte des mendiants" enchâssé dans "L’histoire des trois femmes" semble faire exception à la règle (3). Dans cette histoire, Zobeide interdit à ses invités, les mendiants et les marchands, de poser des questions sur le secret de sa conduite bizarre. Cette interdiction de questionner pourrait être prise pour une interdiction de délivrer un secret, donc une Interdiction de raconter. Selon cette interprétation, raconter serait commettre une Transgression. En fait il ne s’agit pas d’Interdiction de raconter mais d’une Tâche que Zobeide doit accomplir : garder son secret. Cette Tâche dérive d’un Déséquilibre dans les relations entre Zobeide et ses soeurs, faisant partie d’une histoire différente de celle des mendiants. L’action de Zobeide a deux fonctions différentes dans deux récits différents : dans le récit enchâssé (des mendiants), cette action représente une Interdiction de questionner, et dans le récit enchâssant (des trois femmes), elle représente une Tâche, soit l’obligation de cacher la punition qu’elle doit infliger à ses soeurs criminelles, transformées en chiennes noires par une fée justicière (voir règle 5). D’ailleurs, comme Bremond (1968) le fait remarquer, toute Interdiction est une Tâche "à l’envers".

- L’Équilibre est rétabli par une Performance. Nous empruntons ce terme à Greimas (1970) : "Si les fonctions et les actants sont les éléments constitutifs de cette grammaire narrative, si les énoncés narratifs en sont les formes syntaxiques élémentaires, les unités narratives dont l’échantillon est représenté ici par la performance sont des suites syntagmatiques d’énoncés narratifs" (p. 74). Il est évident que la Performance est aux yeux de Greimas une unité plus abstraite que les fonctions et que, par conséquent, elle se situe à un niveau plus profond que celles-ci. Greimas distingue aussi entre « les performances modalisées par le savoir-faire — selon que le sujet performateur agira, au niveau de la manifestation, par ruse et tromperie — et les performances accomplies grâce au pouvoir-faire où le sujet performateur n’utilise que son énergie et sa puissance, réelle ou magique » (p. 175).

La Performance proprement dite est souvent précédée dans les "Mille et Une Nuits" par une Pré-Performance qui est un événement ou une série d’événements jouant le rôle de cause (occasionnelle) de la Performance.

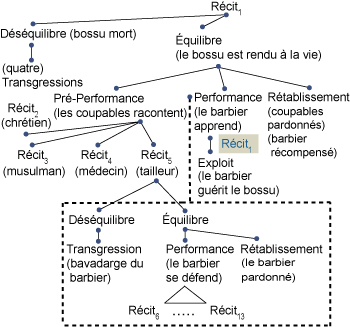

Ainsi, dans "L’histoire du bossu", l’apparition du barbier qui guérit le bossu cru mort est occasionnée par l’histoire que le tailleur raconte au sultan dans une dernière tentative d’échapper à la mort qu’il mérite pour avoir tué le bossu (voir 6).

La Performance permet le Rétablissement de l’Équilibre qui est quelquefois retardé par une séquence de péripéties :

Col1 Col2 (4) Équilibre

(Pré-Performance)

Performance + (Péripéties) + Rétablissement de l’équilibreUn trait caractéristique des "Mille et Une Nuits" est le fait que très souvent la Performance ne s’accomplit pas grâce au savoir-faire ou au pouvoir-faire, mais consiste en l’action de raconter. Elle est modalisée par ce que l’on pourrait appeler le savoir-dire. Le fait est saillant dans l’histoire matrice : l’Interdiction implicite de l’adultère est suivie d’une Transgression (les reines trompent leurs maris). Cette Transgression amène une autre Transgression en sens contraire : le prince Shahriar, pour se venger, décide d’épouser chaque soir une fille qu’il fait tuer le lendemain. Le Déséquilibre introduit par l’adultère est aggravé par la nouvelle Transgression. On sait comment Shéhérazade réussit à rétablir l’équilibre : la lutte de Shéhérazade, dont le caractère performanciel ne fait pas de doute (nous y trouvons les deux sujets et les deux "faires" contradictoires, l’antagonisme polémique, etc.), n’est pas une lutte au niveau du "faire", mais au niveau du "dire", la performance de Shéhérazade est une suite de récits :

(5) Performance (Récit

(Récit  Exploit)

Exploit) Le croisement des parenthèses indique le fait que la Performance peut se réaliser dans Les Mille et Une Nuits par un récit, par un ‘vrai’ exploit, ou par les deux à la fois. Ainsi, dans "L’histoire du pêcheur et du génie", le pêcheur n’aurait pas pu éviter la mort sans tromper le génie et le faire rentrer dans le vase (Exploit), mais il n’aurait pas pu non plus combler son manque de poisson sans raconter au génie "L’histoire du roi grec" (Récit), pour le convaincre de son droit à une récompense. Dans "Les voyages de Sindbad le marin", le Déséquilibre est provoqué par la transgression répétée d’une Interdiction : ne pas risquer sa vie pour le plaisir de voyager. Il est rétabli chaque fois par une Performance composée d’une suite d’exploits concrets rarement accompagnés d’un récit. Dans ce cas, c’est par le "savoir-faire" et le "pouvoir-faire" de Sindbad (le performateur) que l’équilibre est rétabli.

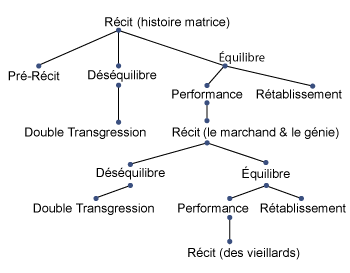

- A la différence du Pré-Récit (règle 2a), la réécriture de la Performance comme Récit (règle 5) peut se répéter indéfiniment. Parmi les récits racontés par Shéhérazade (et introduits par le développement d’un symbole Performance ), il y en a dont la Performance est réalisée, à son tour, comme Récit. "L’histoire du marchand et du génie" en est un exemple (voir 1). La Double Transgression qui crée le Déséquilibre est constituée par le génie. La Performance entreprise non par le marchand mais par les trois vieillards qu’il rencontre — détail explicable au niveau de la division des actants en acteurs — consiste en trois récits : le génie acquitte le marchand en échange des trois contes des vieillards. Les récits des vieillards sont enchassés dans la Performance de "L’histoire du marchand et du génie" qui est elle-même enchâssée dans la Performance de l’histoire matrice (l’histoire de Shahriar et de Shéhérazade) :

Cet arbre comprend sept niveaux de prolifération narrative. Le Récit initial (histoire matrice) génère Pré-Récit, Déséquilibre, Équilibre. Puis Déséquilibre englobe une Double Transgression tandis qu’Équilibre comprend Performance, Rétablissement. La Performance génère Récit (du marchand et du génie), qui engendre Déséquilibre, Équilibre. Le nouveau Déséquilibre consiste en une Double Transgression, tandis qu’Équilibre comprend Performance, Rétablissement. Cette dernière Performance constitue le Récit des vieillards.

La règle (5) introduit ainsi la récursivité dans la grammaire de base. La prolifération narrative dans les "Mille et Une Nuits" n’est pas simplement un procédé de diversification au niveau textuel; elle est le résultat d’un phénomène situé à une profondeur narrative assez considérable.

Il faut remarquer aussi que cette Performance-Récit, qui est souvent précédée par une Double Transgression, n’a pas le caractère implacablement polémique de la Performance modalisée par le "savoir-faire" ou par le "pouvoir-faire". Greimas (1970) a montré que dans les contes russes analysés par Propp "le récit est à la fois récit de victoire et d’échec" (p. 177-8). Dans les contes à Performance-Récit, au contraire, l’opposition victoire-échec se neutralise. Le pardon final n’est pas un échec pour Shahriar, ni pour le génie dont le fils a été tué par le marchand. À la fin de ces récits, on ne peut plus parler de "deux espaces conformes, l’investissement de l’un étant donné initialement comme euphorique et celui de l’autre comme dysphorique" (Greimas 1970 :178). Si ces deux espaces existent encore au moment de la Double Transgression, la Performance-Recit adoucit le tranchant de leur opposition. Le pardon final rétablit l’équilibre dans un univers unitaire. L’univers des contes à Performance-Récit est moins tendu que celui des contes à performance "normale" comme "L’histoire des deux soeurs jalouses de leur cadette" ou "L’histoire du prince Ahmed et de la fée Pari-Banou".

La neutralisation de l’opposition victoire-échec explique aussi certains phénomènes situes au niveau des actants. Il n’est peut être pas sans intérêt de remarquer que dans "L’histoire du marchand et du qénie" ce n’est pas le marchand lui-même qui raconte le Récit-Performance, mais les trois vieillards. La facilité de la substitution relève d’un univers où l’identité du héros compte moins que la perfection du dire. Le "savoir-dire" n’appartient pas obligatoirement à un sujet comme le "savoir-faire" et le "pouvoir-faire".

- A la différence du Pré-Récit (règle 2a), la réécriture de la Performance comme Récit (règle 5) peut se répéter indéfiniment. Parmi les récits racontés par Shéhérazade (et introduits par le développement d’un symbole Performance ), il y en a dont la Performance est réalisée, à son tour, comme Récit. "L’histoire du marchand et du génie" en est un exemple (voir 1). La Double Transgression qui crée le Déséquilibre est constituée par le génie. La Performance entreprise non par le marchand mais par les trois vieillards qu’il rencontre — détail explicable au niveau de la division des actants en acteurs — consiste en trois récits : le génie acquitte le marchand en échange des trois contes des vieillards. Les récits des vieillards sont enchassés dans la Performance de "L’histoire du marchand et du génie" qui est elle-même enchâssée dans la Performance de l’histoire matrice (l’histoire de Shahriar et de Shéhérazade) :

- La Pré-Performance introduite par la règle (4) peut se réécrire elle aussi comme Récit. Ce Récit se divise à son tour en Déséquilibre et Equilibre réalisé comme Performance et Rétablissement.

Dans "L’histoire des trois femmes", celles-ci accordent l’hospitalité à plusieurs inconnus, dont trois mendiants et Haroun Rachid déguisé en marchand étranger, à condition qu’ils ne posent pas de questions indiscrètes.

Pourtant, le comportement étrange des trois femmes intrigue à tel point les invites, qu’ils en demandent la raison. Leur curiosité sera punie : ils seront tues, à moins de raconter l’histoire de leur vie. Les mendiants racontent leurs mésaventures passées. Haroun continue à cacher son identité. Tous sont pardonnés. Rendu curieux par le comportement des femmes, Haroun les invite le lendemain à son palais et les oblige à parler. Il apprend ainsi que la première, Zobéide, avait été sauvée, par une fée, de la mort que ses soeurs envieuses lui avaient réservée. La fée avait ensuite transformé ses soeurs en chiennes et obligé Zobéide de leur donner chaque jour cent coups de fouet et de garder le secret de cette punition. La seconde, Amine, voulait cacher la cruauté du mari qui l’avait abandonnée. Haroun trouve moyen de mettre fin à leurs souffrances et à celle des trois mendiants.

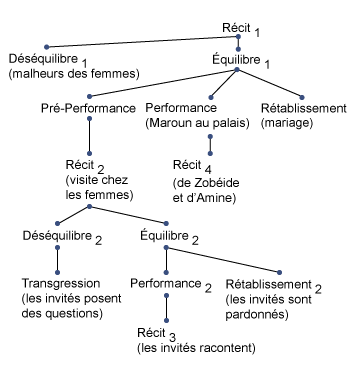

La présence de Haroun et des mendiants dans la maison des femmes n’est que l’occasion qui permettra le rétablissement d’un équilibre rompu (ou plutôt, de plusieurs Déséquilibres). L’histoire principale est celle des femmes malheureuses. L’épisode de la visite joue le rôle d’une Pré-Performance par rapport à la Performance proprement dite, constituée par la décision de Haroun d’aider les femmes en leur imposant la Tâche de raconter. La structure de ce conte pourrait être représentée comme suit :

Cet arbre comprend sept niveaux de prolifération. Récit1 englobe Déséquilibre1 (malheurs des femmes) et Équilibre1 qui engendre Pré-Performance, Performance (Maroun) et Rétablissement (mariage). La Pré-Performance engendre Récit2 (visite chez les femmes) qui produit Déséquilibre2 et Équilibre2. Déséquilibre2 est une Transgression (invités posent des questions) et Équilibre2 produit Performance2 qui génère le Récit3 (contes des invités) et Rétablissement2 (les invités sont pardonnés). La Performance (Maroun) engendre Récit4 (Zobeide et Amine).

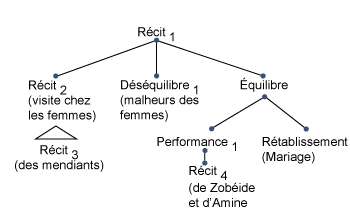

- La transformation grâce à laquelle ce conte est "mis en texte" (structure de surface) est la permutation de la Pré-Performance dans la position d’un Pré-Récit. A la suite de cette transformation, l’histoire de la visite de Haroun et des mendiants chez les femmes qui, logiquement, rend possible la Performance du Récit 1, sera réécrite comme le symbole le plus à gauche et rattachée directement au Récit 1. De cette manière, le Récit 2 aura la place qu’il occupe rééllement dans le texte des "Mille et Une Nuits". En effet, dans ce texte, le Récit 1 précède le Récit 2 ainsi que représenté par l’arbre suivant :

Cet arbre n’a que 4 niveaux de prolifération narrative : Récit1 génère Récit2 (visite chez femmes), Déséquilibre1 (malheurs des femmes) et Équilibre. Récit2 engendre Récit3 (des mendiants). L’équilibre consiste en Performance1 qui engendre Récit4 (Zobeide et Amine) et en Rétablissement (Mariage).

Une autre transformation unifie les Rétablissements (1 et 2) : Haroun convainc la fée justicière de rendre la forme humaine aux soeurs de Zobéide, les marie aux mendiants qu’il enrichit, épouse la belle Zobéide et retrouve le mari d’Amine.

Dans "L’histoire du bossu", on trouve un troisième type de transformation : l’élévation du sujet d’un récit enchâssé au sujet du récit enchâssant. Les conséquences de ce phénomène au niveau des actants et ensuite à celui des acteurs, ont été remarquées par Todorov(1969) qui note la possibilité des personnages de "circuler" d’un conte enchâssé a un conte enchâssant.

"L’histoire du bossu" présente l’exemple d’un conte enchâssé au troisième degré et qui se "dissout" dans le conte qui le domine :

Le bossu favori d’un sultan est invité à dîner — chez un tailleur. En mangeant du poisson, un os lui reste dans la gorge et le bossu tombe raide mort. Craignant la punition du sultan pour avoir tué le bossu, le tailleur le dépose devant la porte d’un médecin qui, pour les mêmes raisons, le dépose chez un marchand musulman. Le musulman s’en débarrasse en le déposant chez un chrétien. La police trouve le cadavre du bossu chez le chrétien et le condamne pour son meurtre. Harcelé de remords, le musulman vient innocenter le chrétien, le médecin innocente le musulman, et le tailleur, le médecin. Amenés tous les quatre devant le sultan, on leur promet la liberté a condition de raconter une histoire plus étrange que les leurs. Les histoires racontées par le chrétien, le musulman et le médecin ne plaisent pas au sultan. Mais le tailleur leur sauve la vie en racontant comment un de ses amis avait accusé son barbier d’avoir fait son malheur en bavardant trop. Le barbier s’était défendu en racontant l’histoire de sa vie et celles de ses six frères encore plus bavards que lui, Désireux de connaître le barbier, le sultan le fait chercher. Invité à lui raconter des histoires, le barbier démontre qu’il sait aussi bien se taire et écouter : il demande qu’on lui raconte l’historie du bossu étendu par terre devant le sultan. Après l’avoir écoutée, le barbier fait sortir l’os de poisson de la gorge du bossu en le rendant ainsi à la vie. Le sultan le récompense.

L’arbre suivant représente l’effet de la transformation d’élévation :

L’arbre de ce conte génère 13 récits à 6 niveaux de prolifération. Récit1 englobe Déséquilibre (bossu mort) et Équilibre (bossu ranimé). Déséquilibre consiste en 4 Transgressions. Équilibre comprend une Pré-Performance (les coupables racontent), une Performance (le barbier apprend) et un Rétablissement (coupables pardonnés, barbier recompensé). La Pré-Performance engendre 4 Récits (du chrétien, du musulman, du médecin et du tailleur dont le dernier prolifère en Déséquilibre et Équilibre. Le nouveau Déséquilibre est une Transgression (bavardage du barbier), tandis que l’Équilibre se divise en Performance (défense du barbier) génératrice de 8 Récits, et Rétablissement (le barbier est pardonné). Cette dernière séquence rejoint l’Équilibre initial et contribue à l’heureux dénouement (le barbier est ranimé).

- Un procédé très simple et fréquent de prolifération narrative dans les Mille et Une Nuits est la coordination des récits. Les récits peuvent se continuer l’un l’autre et la liaison est faite par les acteurs qui restent les mêmes. Todorov (1969) appelle ce procédé "enchaînement par joncture". C’est par ce moyen que les Pré-Récits sont le plus souvent reliés aux Récits. Ainsi, "L’histoire du pécheur et du génie" s’enchaîne à celle du "Prince des Iles Noires", "L’histoire de la reine Goulnare" continue avec celle du prince Beder son fils, et "Les aventures de Camaroulzaman" continuent avec l’histoire de ses deux femmes et de ses fils.

Quand les contes sont simplement mis "bout-à-bout" (Bremond 1964) il s’agit d’enchaînement par juxtaposition. Ainsi, la plupart des contes racontés par Shéhérazade à Shahriar ne découlent aucunement les uns des autres. - Au niveau de la structure de surface, la prolifération narrative est réalisée aussi bien par la multiplication des acteurs performateurs (trois femmes, six frères du barbier), que par la multiplication des "actions" (double transgression, triple tentative, etc.). Ce procédé ressemble a la multiplication des fonctions épreuve et combat dans les contes russes, notée par Propp (1928). Dans "L’histoire du marchand et du génie", le marchand est sauvé par trois vieillards racontant trois histoires; dans celle des trois femmes, trois mendiants racontent leurs mésaventures et trois soeurs révèlent leurs secrets; dans "L’histoire du bossu", quatre sujets du sultan racontent chacun une histoire et le barbier en raconte sept.

À ce même niveau, la prolifération est assurée aussi par le développement de l’information en récit. Il s’agit d’une fonction proppienne au moyen de laquelle on transmet l’information nécessaire pour faire avancer l’action du conte. Dans l’histoire du pécheur, le génie renseigne le pécheur sur les motifs de son emprisonnement dans le vase. Avant de guérir le bossu (L’histoire du bossu), le barbier bavard doit connaître son histoire. Dans "L’histoire des soeurs jalouses", l’oiseau qui parle est le seul à connaître la trahison des soeurs méchantes et ce n’est qu’au moment où il révèle la vérité au roi que justice sera faite.

A la différence des contes russes où la transmission de l’information est une fonction secondaire, cette manière d’intégrer le passé dans le présent fournit dans les Mille et Une Nuits un procédé de prolifération narrative qui atteint des dimensions impressionnantes.

- Sommaire

- Au niveau de la structure profonde des Mille et Une Nuits, la prolifération du récit est due :

- au développement récursif des symboles Pré-Performance et Performance, comme illustré par l’arbre suivant :

Cet arbre narratif a 6 niveaux. Le Récit initial se divise en Pré-Récit1, Déséquilibre1, Équilibre1. Le Pré-Récit1 génère Déséquilibre2 et Équilibre2. L’Équilibre1 génère Pré-Performance, Performance, Rétablissement. La Pré-Performance produit Récit2 et la Performance engendre Récit3, qui prolifèrent chacun en Déséquilibre-Équilibre. Ces deux derniers Équilibres engendrent eux-aussi leurs propres Récits.

- à l’enchaînement des récits par joncture et par juxtaposition.

- au développement récursif des symboles Pré-Performance et Performance, comme illustré par l’arbre suivant :

- La structure profonde du récit est soumise à un ensemble de transformations; nous avons pu en identifier trois :

- la permutation de la Pré-Performance

- l’unification des Rétablissements

- l’élévation du sujet d’un conte enchâssé dans celui l’enchâssant.

- Au niveau de la structure de surface, la prolifération du récit est assurée par :

- la multiplication des acteurs performateurs

- la répétition des actions

- le développement narratif de l’information

- Au niveau de la structure profonde des Mille et Une Nuits, la prolifération du récit est due :

Bibliographie

Bremond, C. 1964 "Le message narratif", Communications 4

Bremond, C. 1966 "La logique des possibles narratifs", Communications 8

Bremond, C. 1966 "Postérité américaine de Propp", Communications 11

Chomsky, N.A. 1965 Aspects of the Theory of Syntax, M.I.T. Press, Cambridge, Mass.

Dundes, A. 1964 The Morphology of North American Indian Folktales, Folklore Fellows Communications no. 195, Helsinki: A.S.F.

Élisseéef, N. 1949 Thèmes et motifs des Mille et Une nuits, Beyrouth

Gerhardt, M.L. 1963 The Art of Story Telling. A literary Study of the Thousand and One Nights, Leiden

Greimas, A.J. 1970 Du Sens, Paris : Seuil

Lévi-Strauss, C. 1958 Anthropologie Structurale, Paris : Plon

Pavel, T.G. 1973 "Some Remarks on Narrative Grammar", Poetics 8 : 5 – 30

Propp. V. 1928 La Morphologie du Conte, trad. fr. 1970, Paris : Seuil

Todorov, T. 1969 La Grammaire du Décaméron, La Haye : Mouton

*** Les Mille et Une Nuits, trad. fr. (1704–1712) par Antoine Galland; édition revue en 1965, Paris : Garnier Flammarion

- Date de modification :